こんにちは。薬剤師の和田です。

先日、市の骨粗鬆症の健診のお知らせが来ましたので行って来ました。

検査は足のかかと部分に超音波を当てて骨密度を測る方法で行いました。

ほんの1分くらいで終わります。

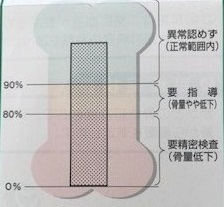

結果は20~44歳の平均の骨量と比較した割合(%)で表示されます。

今回私の骨量(骨密度)は問題ありませんでした。

しかし、骨粗鬆症は骨密度だけではなく骨質も関係あるので安心できません。

骨粗鬆症=「骨強度が低下し、骨折しやすくなる骨の病気」

「骨強度」には骨密度が70%、「骨質」が30%関係していると言われています。

骨を鉄筋コンクリートの建物とすると、骨量はカルシウムでできたコンクリートで、骨質はコラーゲンで繋がれているコンクリート内に埋まっている鉄筋となります。

つまり骨量が良くてもそれを支える骨質が悪ければ骨はもろく折れてしまうのです。

「骨量の減少の予防」

カルシウムを十分にとりましょう

カルシウムの吸収がよくなるためビタミンDを一緒に取りましょう

骨を作る働きを促す作用があるビタミンKも積極的に摂りましょう

骨は、負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり、強くなる性質がありますので運動をしましょう

骨の吸収を良くするビタミンDが活性化するため、適度に日光に当たりましょう

「骨質の維持」

コラーゲンによる鉄筋が規則正しく、しっかりと組み立てられていることが大切です。

コラーゲンは加齢によって劣化していきます。

ビタミンB6、B12、葉酸が不足すると劣化が起きやすく骨質が悪くなってしまいます

ビタミンB6、B12、葉酸を取りましょう

取りたい食事

カルシウム:牛乳、小魚

ビタミンD:青背の魚・きのこ類

ビタミンK:納豆、ホウレン草、小松菜

(ワーファリンを服用している方は控えてください)

コラーゲン:タンパク質

ビタミンB6:レバーやマグロ(赤身)、ニンニク、ゴマ

ビタミンB12:サンマ、レバー、しじみなどの貝類

葉酸:ノリや緑茶、枝豆

「たけしの家庭の医学」で亜鉛がカルシウムを使って骨を作る細胞を活性化する効果があるため、年をとっても骨を丈夫にすることができると放送していました。

亜鉛を含む食事:牡蠣、牛赤身、豆類、ゴマ

骨粗鬆症は女性は70代後半になると半分が発症、男性でも5人に1人発症するそうです。

早めに食事、生活習慣に気を付けて骨量の減少、骨質の劣化を防ぎましょう